そもそも「DX」とは何か?日本の誤解

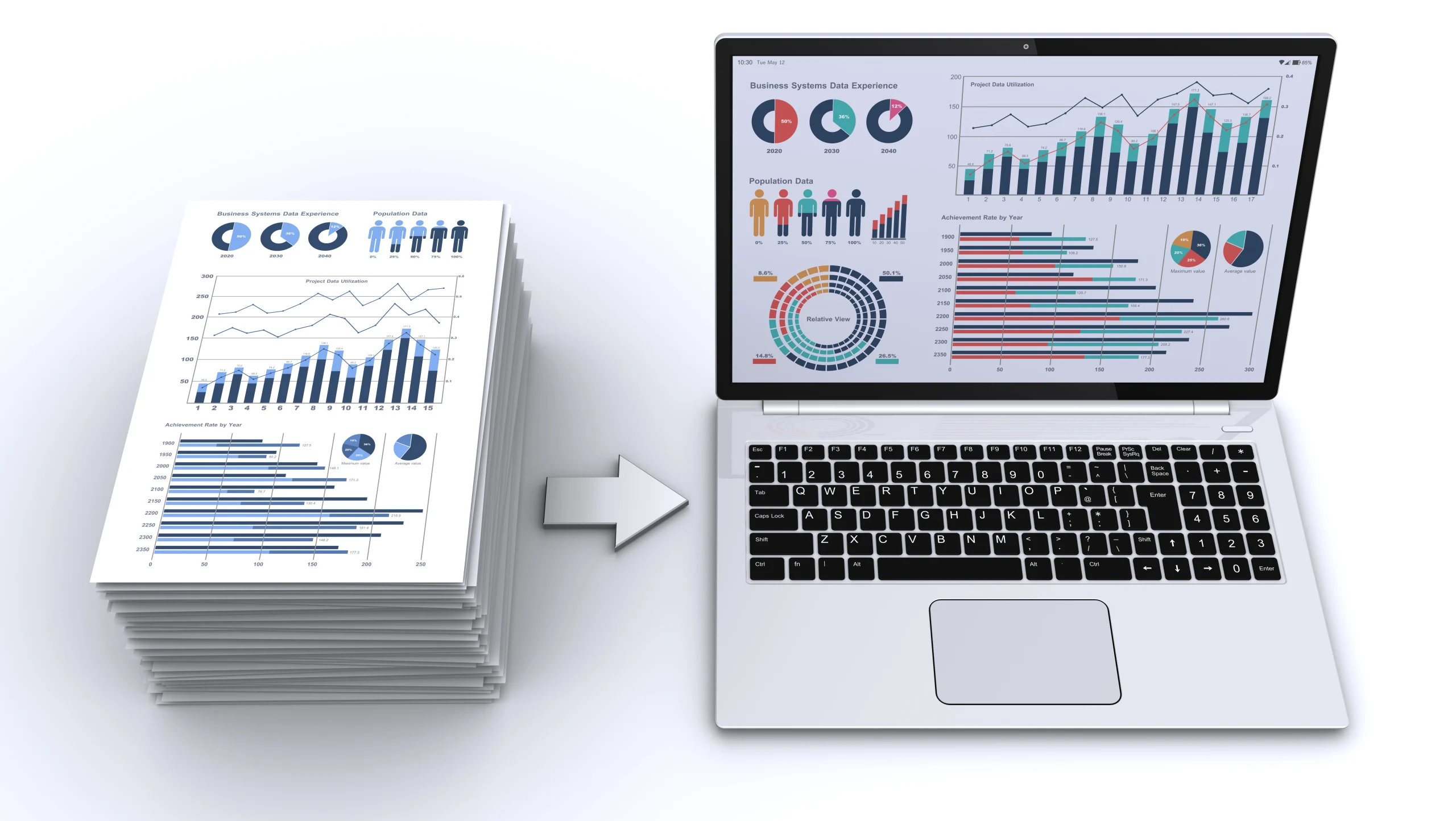

「ICT化」=「DX」ではない

日本の教育業界では「教育DX」という言葉が、「ICT化」や「デジタル教材の導入」と同じ意味で語られることが少なくありません。実際に、そのような認識を持つスクール関係者も多いでしょう。

また、「DX」と聞くと「AI」や「RPA(自動化ツール)」など、最先端のテクノロジーを導入することだと捉えられることもあります。

しかし、本来のDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「デジタル技術を活用して“業務プロセス”や組織のあり方そのものを変えること」を意味します。

※ 「業務プロセス」とは、たとえば「生徒管理」「授業スケジュール」「請求処理」「保護者連絡」など、日々の業務の流れそのものを指します。

つまり、単にシステムを導入して便利にするだけでなく、その仕組みを通して“どの業務をどう効率化し、どうすればスタッフや講師が本来の教育に集中できるか”を考えることこそがDXの本質です。

実際には、「ICT化」や「デジタル教材」「AI」「RPA」などを導入しただけで満足してしまい、結果的に活用が定着しないケースも少なくありません。

導入したのに現場で使われない、効果が見えないといった運営課題の相談も増えています。

こうした「技術をどう活かすか」という考え方は、海外の教育現場でも共通しています。

教育先進国のシンガポールやフィンランドなどでは、最新テクノロジーを単に導入するのではなく、「どのように現場の学びや運営を変えるか」という視点を重視してDXを進めています。

これから紹介する海外の教育DX事例には、塾や教室などのスクールの運営にも活かせる多くのヒントがあります。

「自分たちの現場ではどう活用・導入できるか」という視点で、ぜひ参考にしてみてください。

教育DXの定義と塾・スクール運営への応用

文部科学省は教育DXを「校務・授業・学習の一体的なデジタル化」と定義しています。

つまり、教える・学ぶ・管理するという教育活動のすべてをデジタルでつなぎ、効率化と質の向上を両立させるという考え方です。

この考え方は、民間の塾やスクールにも通じます。

教育DXとは、端末やシステム、AIツールなどを導入するだけでなく、講師やスタッフがITを活用しながら、より教えやすく・運営しやすい体制を整えることです。

たとえば、スクール管理システムを導入し、授業スケジュールや生徒管理を一元化したり、保護者連絡を自動化したりすることもDXの一歩です。

つまり、教育DXは「学校機関だけの取り組み」ではなく、民間教育においても“学びの質”と“運営効率”を同時に高めるための改革として位置づけられるのです。

海外ではDXをどう進めているか:成功の3事例

シンガポール:国主導のEdTech戦略とAI活用

シンガポール教育省は「EdTech Master Plan」を策定し、AIを活用した学習分析や個別最適化を国家レベルで推進しています。

教師にはICTスキル研修が制度化され、AIツールを活用して生徒一人ひとりの理解度を可視化し、学習支援を最適化しています。

これは、塾やスクールでも「生徒ごとの学習進捗をシステムで見える化し、講師が指導方法を変える」取り組みとして活用できます。

参考:Ministry of Education, Singapore

フィンランド:現場主導で“運用から変える”教育DX

フィンランドの教育現場では、学校単位でICT導入やデータ活用を進めています。国が一律に仕組みを押し付けるのではなく、現場の創意工夫による運用改善がDXの中心です。

これは、塾やスクールにおける「教室ごとに独自の学習ルールや保護者対応フローをシステム化する」考え方と一致します。

単なるデジタル化ではなく、“現場が主体の改革” である点が塾やスクール運営の参考にできます。

参考:Education Profiles – Finland

イギリス:教育の質とDXの成果を“評価”する文化

イギリスでは「EdTech Evidence Group」が、導入された技術が教育の質向上にどう貢献したかを継続的に検証しています。

技術を導入すること自体が目的ではなく、成果を数値や行動で測ることが重視されています。

これは、塾運営でも「システム導入後に講師の負担がどれだけ減ったか」「保護者満足度がどう変化したか」を定期的に可視化する仕組みとして活かせます。

参考:Chartered College of Teaching

どの国も共通しているのは、“DX=IT導入”ではなく、“運用改革と人材育成を軸に据えた変革”であるということ。

日本の民間教育でも、単なる便利ツールの導入ではなく、運営の仕組みを変える視点が求められています。

日本の塾・スクール運営におけるDXの落とし穴

システム導入後の運用が定着しない

「予約システムを導入したのに使われない」「結局LINE連絡に戻った」など、現場でDXが定着しない原因の多くは、運用設計の不足にあります。

ツールの使い方を教えるだけでなく、「誰が・いつ・どの業務で使うのか」を明確にし、運用ルールを具体的に設計することが定着の鍵です。

スクールのDX化の相談を受けていて良く感じるのが、保護者の反応を気にしすぎるケースです。

確かに、突然ルールを変えると戸惑いの声が出ることもありますが、1か月前などに運用切り替えの案内を行い、段階的に運用ルールを変更するなどすれば、大きな問題になることはほとんどありません。

むしろ、事前説明を丁寧に行うことで、保護者側の理解も得られやすく、結果的にスムーズな定着につながります。

ITに詳しい人材がいないまま導入

小規模な塾やスクールでは、システム導入や運用を担当できる人材が限られており、「なんとなく便利」で止まってしまうケースが少なくありません。

ツールを入れるだけではDXは進まず、「誰がどのように運用するのか」を明確にすることが欠かせません。

小規模な教室の場合は、まず経営者や講師自身が基本的なITリテラシーを高めることが重要です。

操作方法やデータ管理の基礎を理解しておくことで、導入したシステムを最大限に活かせるようになります。

一方で、スタッフを複数抱える中規模以上のスクールでは、ITに詳しい担当者を置くか、既存スタッフが兼務でその役割を担う体制を整えましょう。

海外事例のように「デジタル活用担当者」を設け、スタッフ全体のスキルを底上げすることで、現場での運用が安定します。

最近では、保護者のほうがスクールよりITに詳しいケースも少なくありません。

運営側がデジタルを使いこなせない状態では信頼を損なうおそれもあるため、まずは現場の“ITを扱える人づくり”から始めることがDXの第一歩です。

成果を共有しないと続かない

DXの成功は、導入そのものよりも、導入後にどれだけ“小さな成果”を共有できるかにかかっています。

「集金業務が30分短縮できた」「出欠確認のミスが減った」など、日々の改善効果を数値化してチームで共有することが、継続の原動力になります。

現場のスタッフは、新しいシステムに最初は不安や抵抗を感じるものです。

しかし、実際の改善結果を“見える化”し、具体的な効果として実感できると、「やってよかった」という前向きな気持ちが生まれます。

こうした小さな成功体験の積み重ねが、ツールを“使い続ける文化”をつくるのです。

また、経営者や管理者が定期的に成果を発信したり、スタッフ同士でノウハウを共有したりすることで、現場全体の意識が自然と高まります。

DXの定着とは、システムを入れることではなく、成功を共有しながら組織が学び続ける仕組みを作ることなのです。

本質的なスクールDXを進める3ステップ

1.目的を「効率化」ではなく「体験価値の向上」に設定する

DXの目的を「業務を楽にする」だけに置いてしまうと、導入後に「便利にはなったけど、何が変わったのか分からない」という状態に陥りやすいです。

まずは、生徒や保護者、講師やスタッフがどんな体験を得られるかという視点で目的を設定しましょう。

たとえば、「保護者が“授業の進行や理解度”をデータで見られ、家庭学習をサポートできる」「生徒が間違えた問題の解説をAIにすぐ確認できる」など、利用者が感じる変化を明確にすることが大切です。

こうした目的を共有できていれば、DXは単なるツール導入ではなく、現場全体が“より良い学びを実現する仕組みづくり”として動き出すきっかけになります。

2.ツール導入より“運用ルール”を設計する

DXの失敗で多いのが、「システムやツールを入れたのに使われない」というケースです。その多くは、運用ルールが曖昧なまま導入してしまうことと、新しい運用に切り替えることへの抵抗が原因です。

導入前に、「誰が・いつ・どの業務で・どのように使うのか」を明確に決め、“使わなくても業務が回る”状態をなくすことが重要です。つまり、ツールを使わなければ業務が完結しない仕組みにしておく必要があります。

たとえば、講師が授業後までに出欠を必ず入力する運用ルールにしたり、管理者が週ごとにデータ登録や、ツールから抽出された情報をもとにレポートを提出するといったフローを設定したりといった具合です。

また、運用の責任者やサポート担当を決めておくことで、トラブル対応やスタッフの質問対応もスムーズになります。

ツールそのものよりも、「ツールを確実に使うための仕組み」を先に整えることが、DX定着の最大のポイントです。

3.データを共有して“続ける仕組み”を作る

DXは「導入して終わり」ではなく、継続的に改善していくものです。そのためには、日々の運用データを活用し、スタッフ全員で成果を共有できる仕組みを整えましょう。

たとえば、授業の出欠率や業務時間の短縮などをスプレッドシートや管理画面で可視化し、定期的に振り返る場を設けることが効果的です。

「この機能を使ったら業務がこれだけ減った」「保護者からの問い合わせが減った」「こういった活用方法もある」など、具体的な改善結果や活用事例を共有することで「続けよう」「やってみよう」という意識が現場に根づきます。

さらに、成功事例を講師やスタッフ同士で共有すれば、現場が自発的に動き出し、DXが文化として定着します。定着すればそれが当たり前になります。

続ける仕組みを持つことこそ、DXを一時的な施策で終わらせないための鍵です。

まとめ:DXは「仕組み」と「人」を同時に変えること

海外の教育DXが示すように、本当の変革はツール導入ではなく、人と仕組みを同時に変えることです。

日本の塾やスクールも、AIや管理システムを活用しながら「現場が実感できる変化」を生み出すことが、DXの第一歩になります。

小さく始め、継続して改善することで、教育現場の未来は確実に変わっていきます。

SCHOOL MANAGERでは、塾や教室をはじめとする各種スクールを対象に、業務自動化(DX)支援やコンサルティングを通じて、日々の業務負担の軽減や効率化のサポートや、生成AIを活用した学習サポートアプリの作成も行っています。参考までに、英語学習AIアプリを一般公開していますので、ご確認ください。

なお、SCHOOL MANAGER未導入のスクールでも、業務効率化など業務サポートに関するご相談や導入は可能です。

「生成AIについて一から教えてほしい」というようなスクールのご担当者様からのご相談にもお応えしています。いまさら聞けないと思わずに、お気軽にお問い合わせください。